# Max Planck

Table of Contents

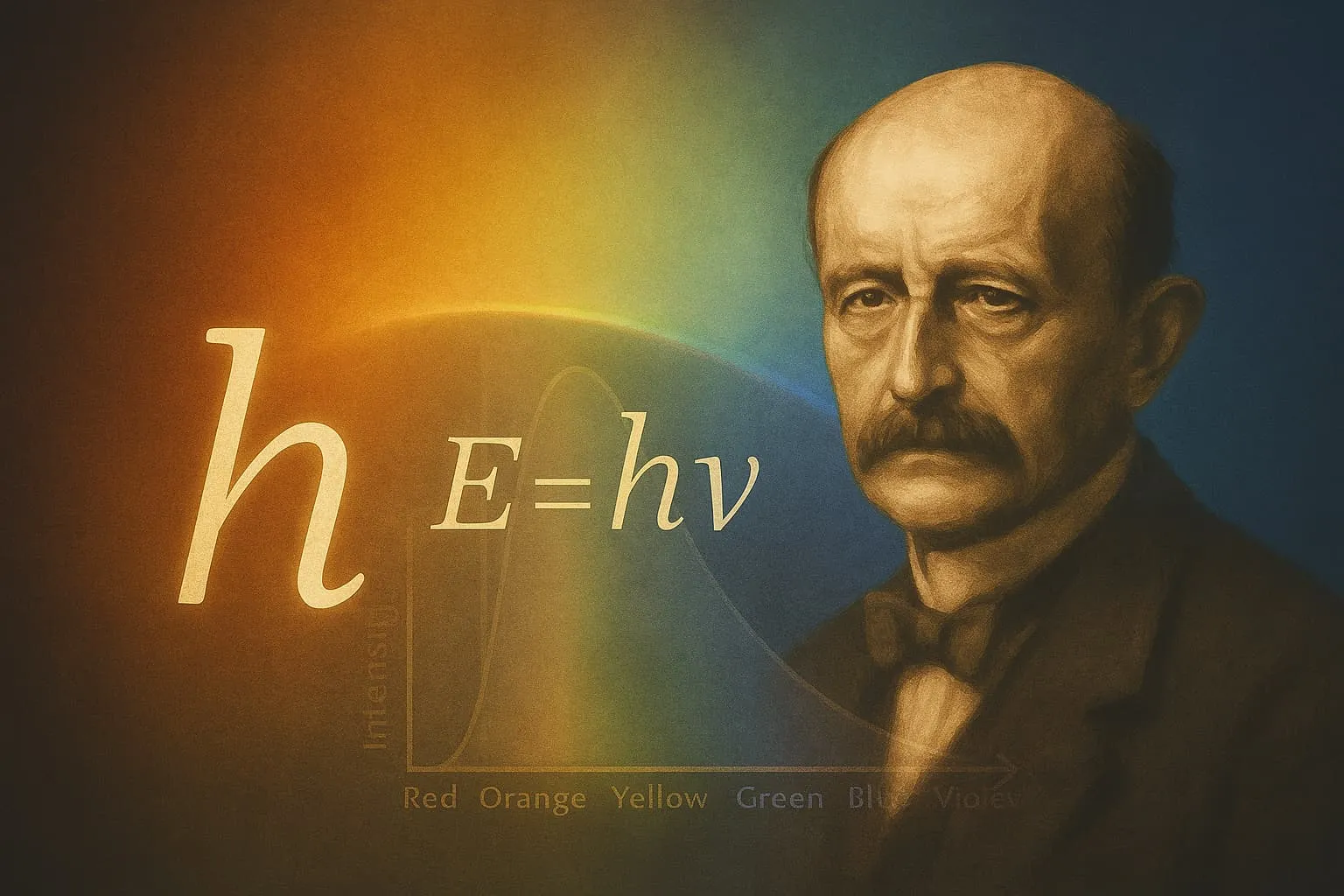

Max Planck est souvent présenté comme le père de la physique quantique. En 1900, en étudiant le rayonnement du corps noir, il proposa une idée apparemment simple mais révolutionnaire : l’énergie échangée par la matière ne varie pas de façon continue à toutes les échelles, mais par paquets discrets — des « quanta » — proportionnels à la fréquence de la radiation.

L’inventeur des quanta

À la fin du XIXᵉ siècle, les physiciens tentaient de comprendre la distribution d’énergie émise par un objet chauffé (un corps noir). Les lois de la physique classique prédisaient un rayonnement ultraviolet infini pour les hautes fréquences — l’« ultraviolet catastrophe » — en contradiction avec les mesures expérimentales.

Planck aborda le problème en cherchant une formule capable de reproduire les courbes expérimentales. Pour y parvenir, il modélisa le rayonnement comme échange d’énergie entre oscillateurs et le champ électromagnétique. Le calcul ne fonctionnait que si l’on supposait que l’énergie de ces oscillateurs ne pouvait prendre que des valeurs multiples d’une petite unité élémentaire proportionnelle à la fréquence :

E = h · ν

où ν est la fréquence et h une constante universelle (la « constante de Planck »). Au départ, Planck considérait cette hypothèse comme un artifice mathématique pour obtenir une formule convenable. Mais cette idée de quantification se révéla bientôt fondamentale : elle ouvrit la voie à la notion de photons (interprétée par Einstein en 1905) et, plus généralement, à la mécanique quantique.

L’apport majeur de Planck n’était pas seulement la formule — c’était l’introduction d’une échelle fondamentale d’action (h) qui sépare les phénomènes macroscopiques, bien décrits par la physique classique, des phénomènes microscopiques où les effets discrets deviennent visibles.

La constante de Planck

La constante de Planck, notée h, est la constante de proportionnalité dans la relation E = hν. Sa valeur, définie exactement depuis la révision du Système international d’unités (SI) en 2019, est :

h = 6.62607015 × 10⁻³⁴ J·s

Cette valeur donne l’échelle d’action quantique. Deux variantes sont souvent utilisées : la constante de Planck ordinaire h et la constante réduite ħ = h / (2π), très fréquente en mécanique quantique.

Quelques usages et conséquences pratiques :

- Énergie d’un photon : E = hν. Par exemple, une lumière verte de longueur d’onde ≈ 500 nm (ν ≈ 6·10¹⁴ Hz) transporte un photon d’énergie d’environ 4·10⁻¹⁹ J, soit ≈ 2,5 eV.

- Relation onde-particule : la longueur d’onde associée à une particule de quantité de mouvement p est λ = h / p (relation de de Broglie).

- Principes d’incertitude : ħ apparaît naturellement dans les inégalités d’incertitude de Heisenberg (par exemple Δx·Δp ≳ ħ/2), qui limitent la précision avec laquelle certaines paires de grandeurs peuvent être simultanément connues.

Autrement dit, h fixe la « granularité » de l’action physique. Quand les actions en jeu (produit énergie×temps ou impulsion×distance) sont très grandes devant h, la description classique est suffisante ; quand elles sont comparables à h, les effets quantiques dominent et la description par quanta devient nécessaire.

Conclusion

La découverte de Planck a changé notre façon de penser la nature : l’énergie n’est pas toujours continue, et une constante fondamentale fixe l’échelle à laquelle la continuité cède la place à la discrétisation. La constante de Planck est aujourd’hui au cœur de la physique moderne, de la spectroscopie aux technologies quantiques, et reste l’un des piliers conceptuels de la mécanique quantique.

Si vous voulez aller plus loin : lire le texte original de Planck (1900) pour voir sa démarche historique, ou des introductions modernes à la mécanique quantique pour comprendre comment E = hν s’inscrit dans une théorie plus large des états et des opérateurs.